– INTERVISTE COL DESIGNER –

Giorgio Biscaro, designer aristotelico

Abbiamo incontrato Giorgio Biscaro e con lui abbiamo parlato di luce, lavoro e innamoramenti. Giorgio, come Odo, è un designer che ha esplorato vari e vasti territori e da ciascuno ha preso e lasciato qualcosa, ecco il suo racconto.

Giorgio Biscaro, dicono che disegnare la luce sia divertente. Ma è vero?

Disegnare la luce (o meglio, disegnare i modi per filtrarla) è più complesso che divertente. Ed è proprio questa complessità che lo rende estremamente soddisfacente. Non è una progettazione leggera. Al contrario di molti ambiti, in cui il formalismo è condizione sufficiente alla definizione del progetto, la progettazione degli apparecchi di illuminazione costringe a integrare sin dal primo momento tematiche funzionali e tecnologiche, che realizzeranno un perfetto sinolo con le loro caratteristiche formali. Che poi queste tematiche possano essere alleggerite o scremate, scegliendo degli standard più o meno riconosciuti, è altro paio di maniche. Ci troviamo a vivere un’epoca di rinnovamento degli standard, che in una certa qual misura ha portato a reinterpretare il rapporto tra involucro e sorgente, e parlo al passato poiché ormai le soluzioni ready-to-go sono accessibili a tutti, e le stesse aziende stanno silenziosamente appiattendosi sulla famigerata “squadra che vince”. Detto questo, la sfida è tanto stimolante che il successo progettuale sicuramente appaga molti bravi designer. Ma è come scalare l’Annapurna: divertente anche no, ma una volta in cima …

Giorgio Biscaro, dicono che disegnare la luce sia divertente. Ma è vero?

Disegnare la luce (o meglio, disegnare i modi per filtrarla) è più complesso che divertente. Ed è proprio questa complessità che lo rende estremamente soddisfacente. Non è una progettazione leggera. Al contrario di molti ambiti, in cui il formalismo è condizione sufficiente alla definizione del progetto, la progettazione degli apparecchi di illuminazione costringe a integrare sin dal primo momento tematiche funzionali e tecnologiche, che realizzeranno un perfetto sinolo con le loro caratteristiche formali. Che poi queste tematiche possano essere alleggerite o scremate, scegliendo degli standard più o meno riconosciuti, è altro paio di maniche. Ci troviamo a vivere un’epoca di rinnovamento degli standard, che in una certa qual misura ha portato a reinterpretare il rapporto tra involucro e sorgente, e parlo al passato poiché ormai le soluzioni ready-to-go sono accessibili a tutti, e le stesse aziende stanno silenziosamente appiattendosi sulla famigerata “squadra che vince”. Detto questo, la sfida è tanto stimolante che il successo progettuale sicuramente appaga molti bravi designer. Ma è come scalare l’Annapurna: divertente anche no, ma una volta in cima …

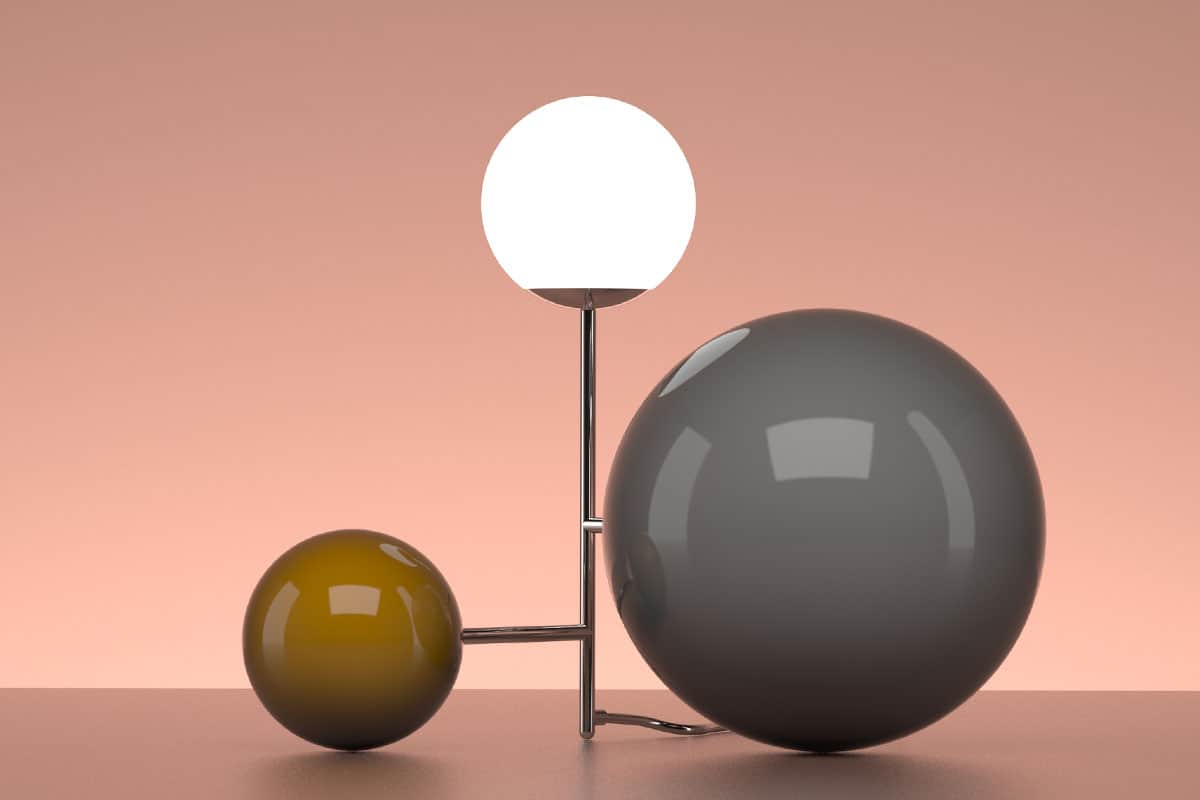

Cartesiana è un oggetto che dice molto di te, me lo racconti?

Cartesiana è stata disegnata su suggerimento di Chiara Alessi, che all’epoca era curatrice della splendida sezione contemporanea del Triennale Design Museum. Molto cortesemente mi ha invitato come rappresentante, tra altri amici e colleghi, di un processo al quale i critici più attenti stanno assistendo da tempo, ossia la nascita e la proliferazione di un nuovo tipo di designer (leggete i suoi ultimi libri e avrete un quadro davvero esaustivo) che affiancano alla progettazione, intesa come pura produzione industriale e serializzata, un modo diverso di promuovere il progetto. La prima emanazione del designer archetipico è sicuramente quella del designer autoproduttore (perché poi si facciano chiamare così quando non sanno nemmeno avvitare un bullone è cosa che desta sorpresa e tenerezza). Seguito dall’inconsapevolmente più frequente autoeditore, fino ad arrivare a esempi di imprenditoria o anche, nella direzione opposta di un’immaginaria scala della riproducibilità tecnica, di sperimentazione a ridosso del mondo dell’arte. In questo panorama così variegato Cartesiana è rappresentativa del mio posizionamento. Che non è quello degli assi omonimi (o forse sì?), ma che riassume tutta una serie di nuove figure del design che oggi interpreto senza pormi troppi problemi sulla loro aderenza a un canone professionale che, forse, nemmeno esiste. In Cartesiana c’è l’artigianato come utilizzo del vetro soffiato (che proviene dai tanti anni con Foscarini e il lavoro in fornace), discontinuità rispetto al resto della mia produzione precedente e successiva (frutto del non avere mai avuto padri putativi o mentori), un pizzico di rigore Bauhaus (la parte di me che tenta di razionalizzare ogni parte del progetto), capacità di analizzare i processi produttivi e ottimizzarli per la grande serie (come mi ha insegnato il mio lavoro in azienda). In questo senso, questo oggetto luminoso semanticamente ridotto, disegnato coll’idea di fare ironico manierismo, è in effetti una parte di me.

Per fare il designer servono: ironia, una matita e …

(Ma quello che descrivi è Vauro!) Dunque, preciso col mio usuale spirito pedantesco: per FARE il designer basta veramente poco, forse nemmeno le due cose che elenchi, a quanto posso osservare oggigiorno. Per ESSERE un designer, invece, serve molto di più. La matita, ormai, la tralascerei: il progetto nasce prima della sua rappresentazione, che è solo funzionale all’ingegneria e alla riproduzione. L’ironia, invece tantissima. Così come tante altre qualità che rendono grande un uomo: sensibilità, cultura, rigore, pazienza, curiosità, amore, etica … potrei continuare a lungo, fermami! Per essere designer occorre aprire il mondo e ricomporlo come un cubista, acquisire competenze tra le più disparate senza paura di sporcarsi le mani e svolgere le attività meno nobili, diventare il più severo recensore di sé stessi, amplificare i sensi e specialmente potenziare l’ascolto, avere il coraggio di prendersi e chiedere tutto il tempo necessario. Oggi, dicunt, serve anche saper fare dei buoni selfie, ma voglio ancora credere che questo serva più a “fare” il designer che a “esserlo”.

Per fare il designer servono: ironia, una matita e …

(Ma quello che descrivi è Vauro!) Dunque, preciso col mio usuale spirito pedantesco: per FARE il designer basta veramente poco, forse nemmeno le due cose che elenchi, a quanto posso osservare oggigiorno. Per ESSERE un designer, invece, serve molto di più. La matita, ormai, la tralascerei: il progetto nasce prima della sua rappresentazione, che è solo funzionale all’ingegneria e alla riproduzione. L’ironia, invece tantissima. Così come tante altre qualità che rendono grande un uomo: sensibilità, cultura, rigore, pazienza, curiosità, amore, etica … potrei continuare a lungo, fermami! Per essere designer occorre aprire il mondo e ricomporlo come un cubista, acquisire competenze tra le più disparate senza paura di sporcarsi le mani e svolgere le attività meno nobili, diventare il più severo recensore di sé stessi, amplificare i sensi e specialmente potenziare l’ascolto, avere il coraggio di prendersi e chiedere tutto il tempo necessario. Oggi, dicunt, serve anche saper fare dei buoni selfie, ma voglio ancora credere che questo serva più a “fare” il designer che a “esserlo”.

Hai disegnato Holly G, una lampada fatta di vetro e luce. Com’è nata?

Bello che tu dica che è “fatta di luce”, perché è stato proprio il drive iniziale. Grazie! Il tutto è nato per la mia volontà di creare un oggetto luminoso archetipico interamente trasparente, dove la luce non comportasse l’utilizzo di elementi antiestetici come tubi, passanti o cavi. L’unica strada logica e possibile è quindi sembrata utilizzare la luce riflessa, e intercettare il fascio superiormente per rifletterlo sulla superficie di appoggio. Da qui in poi, tutto è stato semplicemente “logico”. Dalla forma del corpo, che avrebbe dovuto assecondare il passaggio invisibile della luce, che perciò doveva essere ridotta a un’ampiezza irrisoria per evitare fughe luminose laterali, e che quindi caratterizzava il gruppo ottico e di conseguenza la base che lo alloggia. Fino ad arrivare alla sommità, dove desideravo che la luce non solo fosse riflessa, ma anche direzionabile: nasce così l’idea di dotare la lampada di un ampio riflettore, orientabile liberamente su un supporto sferico e che si autobilanciasse. L’esito estetico, pur essendo interamente conseguente a considerazioni logiche e vincoli tecnologico-produttivi, avvicinava la lampada a una silhouette umana, di una statuetta votiva di tempi antichi, seppur moderna nel suo utilizzo di un cappello a larghe falde. Ed ecco perché il riferimento alla Signorina Golightly, e il suo elegante portamento. Dopo uno sviluppo durato quasi due anni, la lampada è stata presentata al pubblico durante l’edizione 2015 di Euroluce per FontanaArte, di cui ero all’epoca direttore artistico, ma all’interruzione del mio rapporto con loro è stata purtroppo ritirata dal mercato. Un vero peccato, a mio avviso, perché ancora oggi rappresenta la sintesi perfetta di tecnologia, significato e tradizione che volevo il brand avesse sotto la mia direzione.

La tua lampada d’affezione?

Ma sono semmai io, che “sono affetto” da lampade: ormai è una malattia! Scherzi a parte, tra le lampade che ho progettato, non ce n’è una che in particolare mi sia meno cara. Tutte hanno una propria ragione d’essere. Tutte sono frutto del mio debilitante processo di disegno, che mi porta alla stessa profonda prostrazione fisica e mentale in cui si trova uno sciamano dopo la cerimonia, tanto mi arrovello, dispero e mi lancio nel progetto (il che, anche etimologicamente, ci starebbe). No: professionalmente non ci riesco. Devo quindi pescare questa affezione nella sfera personale, dove invece ho due risposte pronte. La prima è una lampada da comodino anni ’80, di produzione e autore ignoto, con gli elementi in polimero nero lucidissimo e bracci telescopici in metallo disposti a quadrilatero, portatami a casa da mio papà perché mi divertissi a smontarla e capirla. Credo sia stato il mio primo ingenuo approccio al design della luce e, insieme ad altri oggetti che il mio babbo mi donava con grande frequenza. Ebbe un’influenza profonda sul modo in cui vedo il progetto e il progettare, oggi. La seconda è molto più recente e si tratta di una Mayday, che ho sempre desiderato e invidiato (forse più a Grcic che ai suoi possessori) ma per un motivo o per l’altro non ho mai acquistato: ci ha pensato Alessandra, regalandomela a sorpresa quest’anno, e tanto mi basta per renderla di grande affezione. In effetti, quale miglior modo per ricordare un oggetto se non legarlo a una persona cara? Souvenir design, ecco cosa vorrei fare!

La tua lampada d’affezione?

Ma sono semmai io, che “sono affetto” da lampade: ormai è una malattia! Scherzi a parte, tra le lampade che ho progettato, non ce n’è una che in particolare mi sia meno cara. Tutte hanno una propria ragione d’essere. Tutte sono frutto del mio debilitante processo di disegno, che mi porta alla stessa profonda prostrazione fisica e mentale in cui si trova uno sciamano dopo la cerimonia, tanto mi arrovello, dispero e mi lancio nel progetto (il che, anche etimologicamente, ci starebbe). No: professionalmente non ci riesco. Devo quindi pescare questa affezione nella sfera personale, dove invece ho due risposte pronte. La prima è una lampada da comodino anni ’80, di produzione e autore ignoto, con gli elementi in polimero nero lucidissimo e bracci telescopici in metallo disposti a quadrilatero, portatami a casa da mio papà perché mi divertissi a smontarla e capirla. Credo sia stato il mio primo ingenuo approccio al design della luce e, insieme ad altri oggetti che il mio babbo mi donava con grande frequenza. Ebbe un’influenza profonda sul modo in cui vedo il progetto e il progettare, oggi. La seconda è molto più recente e si tratta di una Mayday, che ho sempre desiderato e invidiato (forse più a Grcic che ai suoi possessori) ma per un motivo o per l’altro non ho mai acquistato: ci ha pensato Alessandra, regalandomela a sorpresa quest’anno, e tanto mi basta per renderla di grande affezione. In effetti, quale miglior modo per ricordare un oggetto se non legarlo a una persona cara? Souvenir design, ecco cosa vorrei fare!

Altre interviste le trovate su Making of Words.

Scrivi un commento